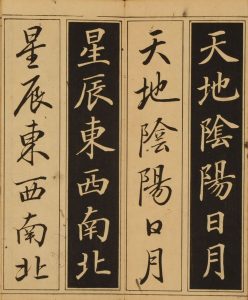

明治初期の師範学校では、文部省と一体となり学制を支えるための教科書の編集にも努力していた。村田海石(1835~1912)は大阪の人で、名は寿、字は楽山、号を海石と称し、書を萩原秋巌に学び、独特な書風を立てて一家を成した書家で、その門人に玉木愛石や西脇呉石らがいる。海石の書風は、国定教科書の乙種へと繋がっていく。

明治初期の師範学校では、文部省と一体となり学制を支えるための教科書の編集にも努力していた。村田海石(1835~1912)は大阪の人で、名は寿、字は楽山、号を海石と称し、書を萩原秋巌に学び、独特な書風を立てて一家を成した書家で、その門人に玉木愛石や西脇呉石らがいる。海石の書風は、国定教科書の乙種へと繋がっていく。

| 作品名 | 真行習字手本(甲) |

| ふりがな | シンギョウシュウジテホン |

| 作者 | 編集:師範学校/書:村田海石 |

| 国名 | 日本 |

| 制作年 | 明治初期 |

| 寸法 | 22.0×9.0cm |

| 目録番号 | SUJ-0060 |

明治初期の師範学校では、文部省と一体となり学制を支えるための教科書の編集にも努力していた。村田海石(1835~1912)は大阪の人で、名は寿、字は楽山、号を海石と称し、書を萩原秋巌に学び、独特な書風を立てて一家を成した書家で、その門人に玉木愛石や西脇呉石らがいる。海石の書風は、国定教科書の乙種へと繋がっていく。