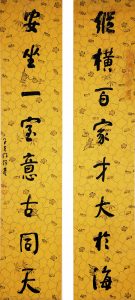

何紹基(1799~1873)、字は子貞、東洲または蝯叟と号した。湖南道州の人。道光16年(1836)の進士。官は四川学政に至ったが、直言によって罷免され、のち書院の主講となって子弟の教育につとめた。その学問は広く、特に小学・金石に通暁した。書は始め顔真卿を学び、さらに北碑に転じ、篆隷に長じて、有清一代の巨腕といわれる。

本作は、顔真卿書法の影響が看て取れる中年期の行書作品。向勢を基調とする結体とともに、一貫して蔵鋒による太く均一な筆線と、点画に丸みを持たせた円勢の筆遣いを用いており、欧陽通など北派の鋭い書風の影響はまだ見られない。何家の庭訓では、書は常に「横平豎直(横画は水平に、縦画は垂直に)」を目指すとされるが、右肩上がりを抑制しようとする本作の姿は、その影響の表れかも知れない。

鮮やかな黄色の氷梅紋蠟箋も見どころ。1幅目の右上に属書の跡があるが、判読できない。後の所有者が何らかの理由でこれを削除したと考えられる。署款の風格等からも、40歳代頃の作品と考えられる。

| 作品名 | 行書八言対聯 |

| ふりがな | ぎょうしょはちごんついれん |

| 作者 | 何紹基 |

| 国名 | 中国 |

| 制作年 | 清時代後期 道光年間(1840年代)頃 |

| 寸法 | 各171.5×36.0cm |

| 目録番号 | 4A-3824 |

| 釈文 | 縦横百家才大於海 安坐一室意古同天 子貞何紹基 |

何紹基(1799~1873)、字は子貞、東洲または蝯叟と号した。湖南道州の人。道光16年(1836)の進士。官は四川学政に至ったが、直言によって罷免され、のち書院の主講となって子弟の教育につとめた。その学問は広く、特に小学・金石に通暁した。書は始め顔真卿を学び、さらに北碑に転じ、篆隷に長じて、有清一代の巨腕といわれる。

本作は、顔真卿書法の影響が看て取れる中年期の行書作品。向勢を基調とする結体とともに、一貫して蔵鋒による太く均一な筆線と、点画に丸みを持たせた円勢の筆遣いを用いており、欧陽通など北派の鋭い書風の影響はまだ見られない。何家の庭訓では、書は常に「横平豎直(横画は水平に、縦画は垂直に)」を目指すとされるが、右肩上がりを抑制しようとする本作の姿は、その影響の表れかも知れない。

鮮やかな黄色の氷梅紋蠟箋も見どころ。1幅目の右上に属書の跡があるが、判読できない。後の所有者が何らかの理由でこれを削除したと考えられる。署款の風格等からも、40歳代頃の作品と考えられる。