【展覧会概要】

本展は、休館期間中でも皆さんに観峰コレクションの近代中国書画作品を鑑賞していただけるよう、「バーチャル観峰館」内で公開するもので、タイトルに「Webで復活!」とあるように、平成8年(1996)に公開された観峰館第2回特別企画展「呉昌碩とその周辺展」を仮想空間で再現した初の試みです。

観峰コレクションの中国書画作品には、その収集範囲が大変広いという特徴がありますが、本展でも、最後の文人として高名な呉昌碩(1844~1927)だけではなく、彼と交流のあった十数人の作家の作品を紹介しています。このような内容の企画が実施できるのも、観峰コレクションならではの魅力といえましょう。

本展では、新たに作品解説を充実させるとともに、「呉昌碩とその周辺展」では紹介できなかった書/画/篆刻作品も公開しています。時間や空間に制約されない仮想空間ならではの展覧会を楽しんでいただければ幸いです。

▼出品リストはこちら

令和4年(2022)バーチャル観峰館「Webで復活!呉昌碩とその周辺展」展示作品リスト(327KB)

☆こちらのページでは、バーチャル観峰館で公開している「Webで復活!呉昌碩とその周辺展」の展示作品/解説を、作家ごとにまとめて掲載しています。展示番号はバーチャル観峰館と一致しますが、展示順は必ずしも一致しませんのでご注意ください。

※本ページの画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。

【作家一覧】

【関連出版物】

【同時開催】

【次回の展覧会】

【作品】

1.呉雲(1811~1883)

呉雲は字を少甫、号を平齋といい、浙江帰安の人。科挙には通らず、地方官をつとめた。また、古銅印や蘭亭序などの収蔵家として知られた。その書は、趙孟頫(1254~1322)・董其昌(1555~1636)にはじまり、王羲之(303?~361?)《蘭亭序》・顔真卿(709~785)《争坐位文稿》などを学び、とくに何紹基(1799~1873)に心酔した。

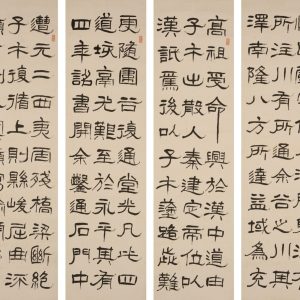

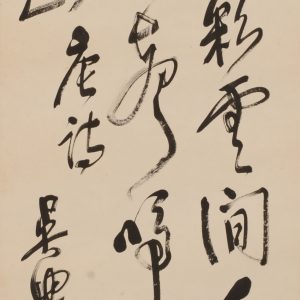

№1《行書臨顔真卿争坐位帖四屏》

本作は、呉雲が温習した顔真卿(709~785)《争坐位文稿》の節臨作品。《争坐位文稿》は郭英乂(?~766)に送る手紙の草稿で、英乂が席次を乱したことに対して顔真卿が抗議したもの。草稿であるため気負いがなく、顔真卿の平生の書をうかがうことができると評される。

本紙4枚にわたって揺れを伴う墨線が印象的な作品。顔真卿の臨書という態をとりつつ、線質からは何紹基(1799~1873)の影響もうかがえる。

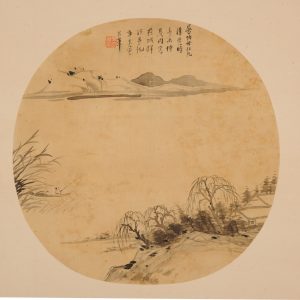

№31《山水図団扇》

水面に注目した作品。小舟から釣り糸を垂れる人物が画家本人であろう。水面を渡る風が心地よく感じられ、団扇の画題としては最適のものといえる。

2.楊沂孫(1813~1881)

楊沂孫は字は子与、濠叟と号した。江蘇常熟の人。道光23年(1843)の挙人。官は安徽鳳陽知府に至る。李兆洛より周秦諸子の学をうけた。鐘鼎・石鼓・篆隷の文字に巧みで、鄧石如に頡頏し、また篆刻にも長じた。著に『管子今編』、文集に『観濠居士集』がある。

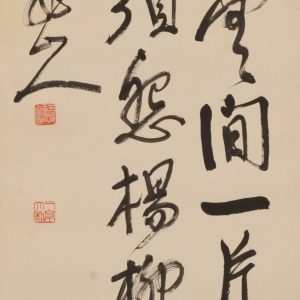

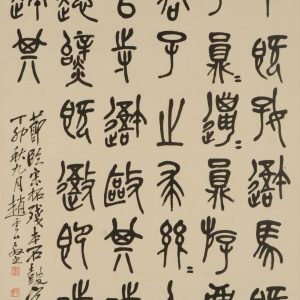

№2《篆書小戴内則大戴本命語四屏》

長い作品名だが要約すると、儒教の経典「礼記」の一部を篆書で書いた作品である。楊沂孫の筆法は、重心を高くし長足の先端を渇筆を効かせて柔らかく抜き去る独自の工夫がよく見られるが、本作は方形を意識して、潤筆のまま静かにまとめている。自ら満足する作品には「暦劫不摩」の遊印を捺したことで知られるが、本作も各幅の初行下2文字目に控えめに押されている。

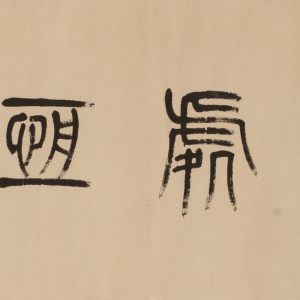

№34《篆書横披》

「随所駐処(=いたるところ)恒(つね)に安楽」と篆書で揮毫した作品。平穏無事が何よりの幸福ということであろう。何事にも動じないような安定感ある篆書体の造形がみどころ。

3.楊峴(1819~1896)

楊峴、字は見山、庸齋、藐翁と号した。浙江帰安の人。咸豊5年(1855)の挙人。官は松江知府に至ったが、上司と合わずに退官し、書を売って自給した。門下に呉昌碩がいる。その書は清奇で、とくに《礼器碑》を学んで漢隷に最もすぐれる。清末の碑学派の名家といえよう。著に『遅鴻軒詩棄・文棄』がある。

№3《隷書臨張遷碑六幅》

楊峴は、力強く変化に富んだ筆法で清時代後期の隷書に新たな表現を創出した。漢隷を研究し、とりわけ《礼器碑》を好んだ。潤渇、浮沈、太細など技法を駆使した独特の筆致で、各碑の魅力を巧みに表現する。本作は、一文字ずつに独自の技巧を駆使した跡が認められるが、作品全体からは《張遷碑》の渾朴な味わいが醸し出されている。

4.兪樾(1821~1906)

兪樾は字を蔭甫といい、曲園居士と号した。浙江徳清の人。道光30年(1850)の進士。官は河南学政に至ったが、試験問題で弾劾され退官。のち杭州の詁経精舎の主講となり著述に専心した。清末の大学者として名声が高い。著述に富み、主要なものは『春在堂全書』に収められる。その書は篆隷の筆法で楷書を書いた。

№4《隷書四屏》

兪樾といえば、日本では、「楓橋夜泊」詩の修復・翻刻で知られる。その書風のイメージを持つ人びとにとっては、兪樾の特徴的な隷書には違和感が生じるかもしれない。

この作品は、文学理論書の「文心雕龍」より取材する。重厚で均一な墨線、縦横に整った配列の中に渇筆を用いることで、アクセントを生み出している。

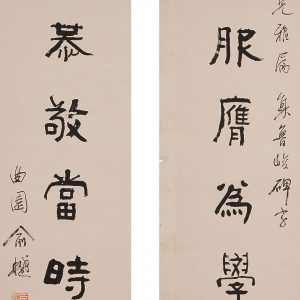

№5《隷書集魯峻碑字対聯》

この作品は、熹平2年(173)建碑の《魯峻碑》の用字を集め、八言の漢詩としたもの。上聯の顔氏とは孔子の弟子・顔回(前521?~?)を指し、「拳拳福膺(けんけんふくおう)」の故事に基づく。下聯の石氏は不詳だが、師への追慕の情を語るものである。

《魯峻碑》は、隷書の中でも古雅の趣があるものとして知られる。兪樾はその特徴をとらえつつ、波磔を最小限に留め、柔和な線質で整え、独自の書風を貫いている。

№6《行書七言対聯》

この作品は、先の2点のものと比べ、筆勢に力強さ、厳しさが感じられる。学問を求めることが世を救済し、事を実行することが、心を落ち着かせる、という大学者・兪樾らしい文言の選択である。

これまでの平板な線質に比べると、向勢の字体、線質の変化など、さまざまな変化を見せている。やや落ち着かなさもあるが、動きという意味では、兪樾の作品の中でもたいへん興味深いものである。

5.呉昌碩(1844~1927)

呉昌碩は名を俊卿といい、缶廬・苦鉄などと号した。晩年の字である昌碩で通る。兪樾(1821~1907)・楊峴(1819~1896)に詩文・書法を学び、詩・書・画・篆刻すべてに秀でたため「四絶」と称される。《石鼓文》を学んで篆書を得意とし、行書、草書も独自の書風を見せた。また、篆刻の学術団体である「西泠印社」の初代社長をつとめた。中国最後の文人とも評される。

№7《富貴長寿図》

本作は、富貴を象徴する牡丹と、長寿を象徴する松・奇石を描いた作品。ぼんやりと滲んだ墨と絵具によって生まれる淡い色合いを基調とした紙面は、穏やかな雰囲気に満ちている。

紙面左上には自ら篆書で「富貴長寿」と題を書き入れ、落款には張賜寧(1743~?)が宋人の画を写したものに倣ったと記している。

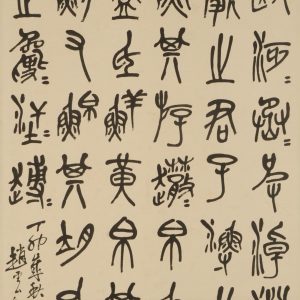

№8《篆書臨石鼓文四屏》

《石鼓文》は中国に現存する最古の石刻文で、太鼓状の石に文字を刻してあるため、この名がある。戦国時代の秦で作られたと考えられており、内容は狩猟のことを歌った韻文である。

呉昌碩はこの《石鼓文》を学び、多くの臨書作品を残している。本作は、42歳の時に書かれたもので、比較的若書きの臨書作品である。晩年の臨書に見られるような右肩上がりの独特のバランスは少なく、比較的手本に忠実な臨書を実践しているようである。

№9《篆書集石鼓字対聯》

《石鼓文》の臨書を通して見につけた独特の篆書法による対聯作品。1幅目には、「《石鼓文》から集字した文字で書いた」と記されており、自らが学んだ古典作品を意識しつつ書き上げたことが窺える。

たっぷりとした墨量で、勢いよく線が引かれており、終筆部分に見えるカスレには筆圧の強さを垣間見ることが出来る。筆の弾力を活かした行草書による落款もみどころである。

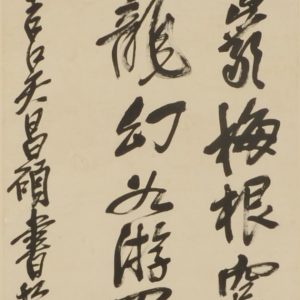

№10《行書梅礀詩軸》

呉昌碩は篆書で知られた作家だが、同時に魅力ある行書も多く遺している。本作はその代表例とも言えるもので、全体的に右肩上がりの字形で、筆致は素早く鋭利、起筆は穂先を露わにしない蔵鋒を基調としている点が特徴的である。筆線の力強さと相まって、篆書学習の影響が色濃く反映されている。内容は「梅礀(梅の花咲く谷)」という題の自作詩で、呉昌碩の教養が遺憾なく発揮された作品であろう。

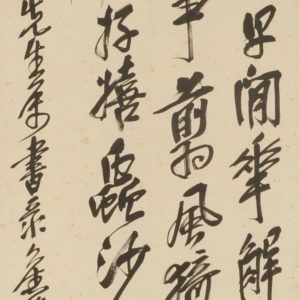

№11《行書即席詩軸》

本作はその独特で力強い行書で自作の即興詩を書いたもの。右肩上がりの字形と厚みのある線質が特徴的である。起筆で筆先を巻き込む「蔵鋒」を用い、毛筆の弾力を活かした躍動感ある線質が用いられている。2行目「事」の最終画や3行目「沙」の左ハライのような、細く鋭い線を所々に用いることで、重厚な線が多用される書でありながらも、紙面には独特の軽快さが漂っている。作者の非凡な力量が随所に表れている作品。

№12《花卉図》

呉昌碩は独特の風格を持つ書法作品で著名だが、絵画作品も多く残している。

本作は、明の徐渭(1521~1593)に倣った花卉図。荒々しい筆づかいと、鮮やかな色彩による、輪郭線を描かない没骨の技法による作品である。

6.翁同龢(1830~1904)

翁同龢は、字を叔平、号を瓶廬といい、江蘇常熟の人。咸豊6年(1856)に進士第一位の状元となり、要職を歴任した大政治家であり書人。その書は、銭灃(1740~1795)を介して顔真卿(709~785)を学び、晩年には金石碑版も兼習した。また、同じく顔真卿を基礎とする何紹基(1799~1873)とも交流し、その影響を受けたという。

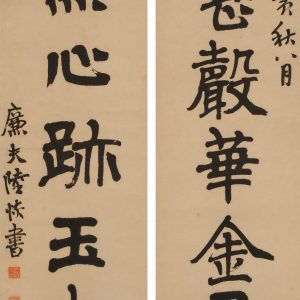

№13《楷書八言対聯》

本作は、顔真卿(709~785)の書法に見られる結体・筆法に基づいて、剛毅かつ沈着に揮毫された壮年期の対聯作品。書き始めで力強く筆を打ち込み、筆圧を弱めることなく線を引いている。終始一貫して用いられる筆力豊かな墨線が魅力的な作品。吉祥図案が施された華麗な蠟箋も見どころである。

№14《楷書八言対聯》

銀泥で龍と鳳凰の文様を手描きした鮮やかな橙色の蝋箋に、中華の悠久の大自然を詠んだ句を大書する。制作年は不詳ながら、翁が戸部尚書(財務大臣)を務めた最晩年の作と思われる。多難な時代の舵取りを担う中、確固たる信念を持って毅然と対処する力強さが伝わってくる。

№15《瓶水斎語行書軸》

清時代中期の詩人・舒位(1765~1816、斎号は瓶水斎)の詩集から抜粋した作品。書ははじめ欧陽詢(557~641)、褚遂良(596~658)、柳公権(778~865)、趙孟頫(1254~1322)を学び、中年以降に顔真卿(709~785)を学ぶ。その学書姿勢は旺盛で、同時代人の書風でさえ臨書対象とした。

本作は一世代前に顔法から出て一家をなした何紹基(1799~1873)の書風を倣ったものであろう。細い横画線の起筆の墨溜まりや、字粒の大小の変化、文字の懐を大きく取る結体など何紹基書法の長所を、自らの作品に取り入れる工夫が見られる。

7.潘祖蔭(1830~1890)

潘祖蔭は字を伯寅という。江蘇呉県(蘇州)の人。咸豊2年(1852)の進士。官は工部尚書に至る。当時北京で勢力を持った翁同龢(1830~1904)と並称され、また呉大澂(1835~1902)と同じく、清末を代表する大官金石学者の一人である。彼は博学広文で、書は楷法に精しく、また金石の著に『海東金石録』、鐘鼎彜器を集めて『攀古楼金石款識』を撰した。

№16《行書八言対聯》

清末書法の第一人者である翁同龢(1830~1904)と並称され、また呉大澂(1835~1902)と同じく、清末を代表する大官金石学者の一人である。彼は博学広文で、書は楷法に精しく、殷周時代の青銅器のコレクターとしても著名であった。書作品を多く遺しているが、本作同様の帖学による行書作品がほとんどで、たっぷりとした墨付きで、右肩上がりの重厚な書風が特徴である。作品の内容は、学問の有益性とその楽しみを詠んだ句が多い。

№17《行書五言対聯》

太筆でどっしりと揮毫した書は大官学者の風格を備える。明末の張瑞図(1570~1644頃)にも似る。金石学者として著述もあるが、書作は専ら帖学である。興味関心は彛器や書物や金石碑文の収蔵にあり、目利きとして広く名を知られ「潘神眼」と称された。反面自らの衣服や輿の老朽には頓着でしなかったため家人は世間を憚ったという。その清廉さから、潘の書を求める人は多かった。

8.蒲華(1830~1911 )

蒲華、字は作英、胥山外史と号した。浙江秀水の人。呉昌碩(1844~1927)らと交友があり、書画を売って自給した。その草書は奔放で、自ら唐末宋初の呂洞賓(生卒年不詳)や白玉蟾(1134?~1229?)に倣うという。作品を求める者があれば潤筆料の多寡に拘わらず応じたという。

№18《行書七言対聯》

筆圧の変化が少ない線を用いて、草書の七言を書いた対聯作品。1幅目「古剣」や2幅目「読」「加」など、長く伸びやかに引かれた線が、紙面に変化を与えている。黄色い紙には木版で瓦当紋や奇石/植物など、吉祥を示すモチーフが表されている。蒲華は、「草書は奔放であった」と評されるが、本作は比較的落ち着いた書風である。

9.呉大澂(1835~1902)

呉大澂、字は清卿、号は愙齋、江蘇蘇州の人。清末を代表する金石学者。潘祖蔭(1830~1890)・呉雲(1811~1883)らとの交流を通じて古文字学への造詣を深め、学術上の業績も大きい。書は篆書を得意とし、画は余技ではあったが山水・花卉を善くした。

№19《篆書臨毛公鼎四屏》

本作は、西周末頃に制作されたとされる青銅器である《毛公鼎》に鋳込まれた銘文の臨書作品。原典は、線に均質化が見られるものの、なお肥痩の変化を残したプリミティブな金文の字姿であるが、本作の筆線は完全に均質で、小篆のそれに近い。また、字粒・配字も整然としており、原典の忠実な臨書ではなく、独自の作風といえる。金石学の大家であった作者の研究成果に、自身の解釈を加えたものであろう。款記の文字もまた金文で記す。

№20《篆書八言対聯》

本作は、金泥で龍・鳳凰が描かれた紅染蠟箋に篆書で八言句を揮毫した対聯作品。内容は、贈り先である人物の文章・学問の才能を讃えたもの。その書は、金文の書体を採用しつつ、小篆の特徴である太さが均等で無機質な筆線で揮毫されている。ただ一方で、字形に丸みを帯びさせることで厳めしさ減じ、柔和な雰囲気を感じさせてもいる。華美な蠟箋とは対照的に、装飾にはしらない実直な書からは、学究的態度がうかがえる。

№21《老松図》

本作は、岩山の頂からさらに天を目指して伸びる松の木と、背後の四阿(あずまや)を描く。岩山の描法は山水図と異なり、太めの輪郭線と細かな縦線による陰影で表現されており、松は簡素な墨線による幹と、細かく密に描かれる葉が対照的である。松は、竹・梅とともに「歳寒三友」に数えられ、長寿や崇高の象徴とされる。また「澗底の松(谷底の松)」は、才能がありながら不遇な文人を表す言葉。

№35《篆書横披》

本作は、姻戚関係にあった「子欣」なる人物の室号「鋳古盦」をその求めに応じて揮毫したもの。「子欣」とは奚世栄(1864~?)のことで、呉大澂と同じく、金石資料を収蔵し、古篆を善くしたという。篆刻家としても名を馳せた呉大澂の自刻印にも注目していただきたい。

№57《行書団扇》

本作は、円形の絹本に行書で作者の自作詩を揮毫したもの。中心に通る余白部分を持ち手の軸で挟み、団扇に仕立てたと思われる。碑学派を代表する存在であった作者は、金石学の泰斗として研究成果を反映した篆書作品を多く遺したが、行書は、帖学の伝統を踏まえた正統派のものである。本作は、横画や払いにやや強調が見られることから、宋・黄庭堅(1045~1105)の影響が垣間見られる作品である。

№58《山水図扇面》

本作は、金砂子の蒔かれた扇面に、淡彩で山水を描く。画面右側には岩山が聳え、画面中央の岩場の切れ目には数軒の簡素な建物が見える。水面に建つ建物では、一人の人物が画面左側に広がる江水と、遠景に連なる山々に視線を向ける。各所で咲き誇る梅の花から、初春の風景であることがうかがえる。作者の賛には、故郷を懐かしんで描いたとある。

10.高邕(1850~1921)

高邕、字は邕之、杭州の人であるが、上海に寓した。官は江蘇県丞であった。書法に長じ、唐の李邕(678~747)を好んだので、李盦と号した。宣統元年(1909)、上海の豫園に書画善会を催し、呉昌碩(1844~1927)らと協力して運営した。辛亥革命後は売字生活に終始したという。

№22《隷書臨石門頌四屏》

《石門頌》は後漢時代・建和2年(148)に作られた石碑。陝西省漢中市にある褒斜渓谷の岩肌に刻された「褒斜道刻石」の一種である。後漢の隷書体に共通する扁平な字形でありつつ、2幅目「命」の最終画を長く伸ばす点には、木簡などに記された当時の日常的な文字の書きぶりが垣間見える。高邕による臨書作品では、カスレを伴う伸びやかな線質が用いられており、紙面からは独特の躍動感が感じられる。

№23《行書七言対聯》

点画を連続させる行書体ではあるが、肥痩の少ない鋭い線質と安定感のある字形は、石碑に刻された楷書体のようである。1幅目には「《麓山寺碑》より字を集めて書いた」と記されている。 《麓山寺碑》は、唐時代の書家・李邕(678~747)の代表作である。高邕は李邕の書を好んでおり、本作揮毫の際にも、敬愛する李邕の書風を用いたことが窺える。

№24《行書臨王羲之蘭亭序軸》

中国書法史において「書聖」と称される王羲之(303?~361?)の代表作《蘭亭序》を臨書した作品。臨書でありながら、原本よりも硬い線質が用いられている。高邕がどのような《蘭亭序》を手本としていたかは不明だが、本作に見られるような肥痩の少ない鋭い線質は、高邕が好んだ李邕(678~747)の書と共通する。臨書でありながらも、彼自身が身に着けた李邕の書風が前面に表れていると言えるだろう。

№25《山水図》

高く聳(そび)える山々と、その間を流れる河川を描いた作品。紙面下部には橋が描かれており、山の奥へと道が続いている。

カスレた線を何度も重ねて岩山の凹凸を表現し、奥行きのある立体的な山々を描きだしている。また、紙面上部にはぼやけた山の影だけを描くことによって、画面の奥に広がる空間を想起させる。

№32《隷書臨礼器碑陰団扇》

丸い団扇に張り込む形の絹に《礼器碑》の碑陰を臨書した作品。もとは開くと円形になる折帖に仕立てられていたようである。本紙はタテ26㎝ほどの小さな作品であるが、伸びやかな線質が、作品をゆったりと見せている。

№33《行書臨黄州寒食詩巻横披》

蘇軾(1037~1101)の《黄州寒食詩巻》と、それに付された黄庭堅(1045~1105)の跋文を臨書したもの。字形や行全体が傾いているのは《黄州寒食詩巻》にも見られる特徴だが、線質については、高邕独特の肥痩のない直線的なものへと変更されている。

11.陸恢(1851~1920)

陸恢、字は廉夫、狷叟と号した。江蘇呉江の人。書は漢隷に、画は山水・人物・花鳥・花果のいずれにも秀でた。はじめ劉徳六(1806?~1875?)に従学し、のち呉大澂(1835~1902)に会って、その所蔵の唐宋元明の書画を見て芸事が大いに進んだという。晩年は上海や蘇州で画を売って生計を立てた。

№26《楷書七言対聯》

この作品は、乾隆時代の官僚・于敏中(1714~1779)の言葉で、金石を好む文人らしい文言である。呉大澂もまた好んでこの言葉を書にしている。陸恢は、重厚な筆線を用い、思うがままに力強く書ききっている。その人柄が偲ばれる作品である。

№27《三松図》

この作品は、三本の松を重ね合わせるように描いたもので、松葉の枝ぶり、木肌の表現など、書と同様、重厚な趣である。松といえば、松竹梅の「歳寒三友」を想起するが、この作品はあえて松のみで構成されている。落款もシンプルなもので、元複数幅の可能性も想定できよう。

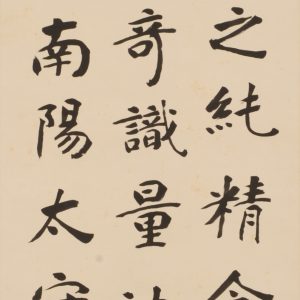

12.曾熙(1861~1930)

曾熙は字を子緝といい、農髯と号した。官吏を辞めた後、上海で書画を売って生活した。書にたくみで、上海でもっとも有名な書家といわれ、李瑞清(1867~1920)とともに「南曾北李」と称された。近代中国絵画の巨匠・張大千(1899~1983)の書の師にあたる。絵画は60歳以降に志した。

№28《楷書臨張黒女墓誌軸》

北魏・普泰元年(531)に刻されたと思われる官吏の墓誌《張黒女墓誌》を臨書した作品。やや扁平ぎみで、縦画が外側へ膨らむような曲線になっているのは、原本の字形を忠実に写しているからだろう。線に過度な肥痩はなく、伸びやかに書かれている。1行目「精」のように時折震える線が現れるが、これは当時の上海で流行していた、線を過度に震わせる筆法を用いる「鋸体(きょたい)」からの影響だと思われる。

№29《楷書五言対聯》

五言の対句を書いた対聯作品。1幅目「孔」や2幅目「礼」「祥」などに、ゆらゆらと揺れるような墨線が見える。これは、当時上海で流行していた線を過度に震わせる筆法を用いる「鋸体(きょたい)」という書体であり、曾熙と同時期に活躍した李瑞清(1867~1920)などの他の書家の作品にも見られる特徴である。

№30《墨梅図》

墨のみで梅を描いた作品。枝には濃淡をつけ、立体感が表現されている。梅は厳しい寒さの中でも花を咲かせることから「どのような状況にあっても高潔さを失わない」という文人の理想的な姿を象徴するとされる。画面左から右方向へと伸びる枝ぶりには、筆者が「書」で鍛えた躍動感ある線質が活きている。

13.王震(1867~1938)

王震は字を一亭といい、白龍山人と号した。浙興呉興の人。上海に居住した。清末民初の実業家で、南京臨時政府の農商部長などを務めた。呉昌碩(1844~1927)に師事して書画を学び、特に画は花果・鳥獣・人物・仏像にいずれにも長じた。日本にも知己が多く、その作品は我国にも広く普及している。

№36《墮生図》

四人の人物が掲げる風呂敷のような布上に、鬚面の人物が座る様子が描かれている。当館には王震が同様の図像を描いた作品が収蔵されており、こちらには布上の人物に光背が描かれている。このことから、布上の人物は仏であると考えられ、本作も同様に仏の姿を描いたものと思われる。

人物の輪郭は簡略な線で描き、衣服などの布は肥痩のある線によって立体感を出している。つぶらな瞳が愛らしく、親しみを感じさせる画風である。

№37《貍奴看魚図》

「貍奴(りど)」とは狸(たぬき)ではなく、野生の猫=山猫のこと。岩陰から顔をのぞかせる山猫と、画面左下に1匹の魚が描かれている。

猫が魚に対し、静かに狙いを定めている様子のようにも、あるいは捕えようとした魚が水中深くに逃げてしまい、口を開けて落ち込んでいる瞬間にも見える。鑑賞者の解釈によって様々な物語を描きだす作品。

№38《雪後騎驢図》

雪の降った後、驢馬に載る人物と、その後ろを梅の花を持って歩く従者を描いた作品。袖を重ね合わせて歩いてゆく二人の人物からは、冬の冷たい張り詰めた空気感が感じられる。荒々しい筆運びで描き出された橋の上に、墨の濃淡を巧みに用いて描かれた驢馬との対比が、作者の非凡な画力を示している。

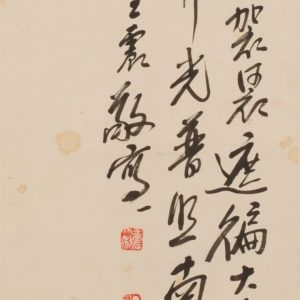

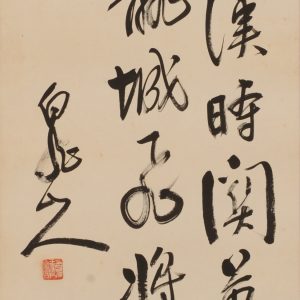

№39《行書常建詩軸》

行草書で3行にわたって常建(708?~?)の詩を書いた作品。右肩上がりの字形は、師である呉昌碩(1844~1927)からの影響であろう。曲線的でカスレの多い線質からは、呉昌碩よりも軽快な筆運びを想起させる。

№39~42は、すべて同じ大きさの紙に書かれ、表装も同一であることから、元々4幅で1組になっていたと思われる。

№40《行書李白詩軸》

行草書で3行に渡って李白(701~762)の詩を書いた作品。カスレの多い軽快な線質は、王震の他の行草書作品にも見られる特質である。本展の№49に呉昌碩(1844~1927)の子・呉東邁(1885~1963)が同じ詩を書いた作品があり、右肩上がりの字形は共通するが、線質が大きく異なる。

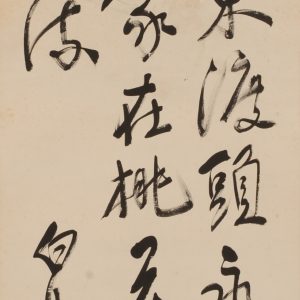

№41《行書王之渙詩軸》

行草書で3行に渡って王之渙(688~742)の詩を書いた作品。1行目「白雲」や2行目「何須」「風不度」等、細く曲線的で軽快な線質がみどころ。2行目「柳」では最終画を長く伸ばし、紙面が単調にならないようにまとめている。伸びやかな線質は、師である呉昌碩(1844~1927)の行草書と異なる、王震独自の書風を生み出している。

№42《行書王昌齢詩軸》

行草書で3行に渡って王昌齢(700?~755?)の詩を書いた作品。勢いよく旋回し、カスレを伴う線が躍動感を紙面に躍動感を与えている。墨継ぎで太くなった線と、細くカスレを伴う線との対比が魅力的な作品。2行目末の「胡」を大きめに書くことで、1行目と行末を揃え全体をまとめ上げている。

№53《撫徐渭果卉図斗方》

梨と葡萄を描いた小品。落款には明代の画家・徐渭(1521~1593)の意に倣って描いたとある。梨や葡萄の葉は、淡墨のにじみを巧みに利用して描き上げている。葡萄の実は、輪郭線にわずかな肥痩があり、丸々とした立体感が描き出されている。小品ながら、筆者の高い技術が窺える作品。

№54《撫張孟皐花菜図斗方》

本作は桃色の花と茄子・胡瓜を顔料のにじみによって表現した淡雅な小品。落款には清代の画家・張孟皐(生卒年不詳)の筆意に倣って描いたとある。にじみによって茄子・胡瓜の質感が表現されている点が見どころ。胡瓜の背後に置かれる草花は簡略な線と色彩が用いられており、手前の茄子・胡瓜と対比的に描かれている。

№55《雨師赤松子図扇面》

本作は、神農のころの雨師(雨の神)であったとされる赤松子を描いたものである。赤松子は水に入っても濡れず、火に入っても焼けず、西王母の石室に宿り風雨とともに山を上り下りし、神農の末娘が赤松子を追ってきて仙人になり、二人とも姿を消したと伝わっている。その容貌に関する記載はないが、本作では、飄然としたユーモラスな姿に描かれている。

14.趙起(1874~1955)

趙起、字は子雲、雲壑と号した。若い頃から書画を好み、任預(1840~1896)に師事して山水・人物・花鳥を学び、30歳のとき呉昌碩(1844~1927)に弟子入りしてその文芸と精神を吸収し、師の代筆をつとめるまでになった。絵画は「缶廬(呉昌碩)第二」と評される。書においても師のほか歴代の名跡を学び、古趣をおびた作品を残している。

№43《篆書臨石鼓文軸》

呉昌碩の弟子のひとりである趙起もまた、石鼓文の臨書作品を多く書き残している。この作品は、数え54歳の時に臨書したもの。師の呉昌碩の数え43歳時の作品(№8)と比較すると、筆勢は柔和で、線質が伸びやかであることが分かる。ただし、師が臨書した手本とは比べ、本作品は「宋拓残本」であるため、所々に字が抜け落ちている。

№44《篆書臨石鼓文軸》

同じく趙起が書いた石鼓文の臨書で、その内容は別作品(№43)の後に続くものである。同じ年齢、月日であるため、別作品の後に書かれたものかもしれないが、その書きぶりは異なっている。

全体の書きぶりは、筆勢が早く、線質がさらに伸びやかになっている。また、所々の字体が右肩上がりになっているが、その違和感を感じさせない「気迫」が込められている。

№52《篆書臨石鼓文扇面》

扇骨ごとに2文字ずつ書き分けた、《石鼓文》の臨書作品である。数え52歳の時の作品。

扇面という構造上、扇骨に筆が乗らないようにすると、自ずから書体が整ってくる。そのため、他の《石鼓文》の臨書作品に比べると、やや単調に見えるかもしれないが、線の伸びやかさなどに趙起の特徴が表れていよう。

15.王禔(1880~1960)

王禔、初名は寿祺。字は維季。号は福厂(庵)。浙江杭州の人。光緒30年(1904)西冷印社の創設に際して、大いに尽力した。解放後、上海中国画院の画師となる。書は楷隷篆書にたくみで、篆刻をよくした。また蓄印を喜び、自ら印傭と称した。『福厂蔵印』『麋硯斎印存』などを編集した。

№45《篆書臨曽伯レイ(雨冠に桼)簠軸》

本作は、春秋時代前期に制作されたとされる青銅器である《曽伯レイ(雨冠に桼)簠》に鋳込まれた銘文の臨書作品。原器は現存せず、拓影のみが伝わる。原典に比べ筆線は細身で、字形も整理されており、隣接する字の位置を故意にずらすことで、配字にも注意が払われている。一方で、所どころで筆を細かく震わせることで、古器物の経年による朽ち加減を演出しているが、あるいは清末・民国初期の上海で流行した「鋸体」の影響か。

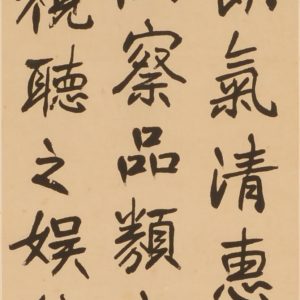

№46《篆書西都賦軸》

本作は、後漢・班固による詩作品である「両都賦」のうち「西都賦」の一節を篆書で揮毫したもの。小篆の字形を基本としつつ、金文の字形も交えている。筆線は、あくまでも細く、均一で、「玉筯篆(ぎょくちょてん=玉でできた箸のように太細の変化がない篆書)」と呼ばれるものに類する。清澄な佇まいと相まって、作者の非凡な篆書能力が遺憾なく発揮された作品といえよう。

№47《隷書七言対聯》

本作は、隷書によって清・程際盛(生卒年不詳)による詩の一節を揮毫した対聯作品。その隷書は、筆線に肥痩の変化をつけつつ波磔を抑え、篆書の筆意も加えた独特のもの。円筆(穂先を隠すようにして丸みを持たせる運筆)による点画と太細のコントラストからは、おおらかさや愛嬌が感じられる。金石文や篆書で知られた作者であるが、後年は隷書や楷書でも評価を得たという。

№48《篆書集陸来陸游詩句対聯》

本作は、清・陸来(生卒年不詳)と南宋・陸游(1125~1210)の詩から七言を抜き出して篆書で揮毫した対聯作品。終始維持される均質な筆線と、乱れのない整然とした配字からは、作者の卓越した力量がうかがえる。さらに、上部をやや密にして足を長めにとる結体によって、瀟洒な雰囲気をも醸し出す。篆刻の修練に基づく篆書の名手として名を馳せた作者の安定感ある秀作といえよう。

№56《隷書扇面》

本作は、金箔張りの扇面に、小字の隷書で西晋・左思(生卒年不詳)による「三都賦」総序を揮毫したもの。その隷書は、結体が扁平で波磔の抑えられた古隷調で、所どころに篆意も混じる。扇面という上部が広く下部が狭まる空間に、扇骨の位置を計算に入れ、折り目に字のかからないよう放射状に整然と配字する技能も秀逸である。

16.呉東邁(1885~1963)

呉東邁、また呉邁ともいう。浙江安吉の人。近代の書・篆刻の巨匠である呉昌碩(1844~1927)の次子。上海中国画院画師・上海文史館館員を務めた。家学を継承して花卉画に長じ、書も厚重沈着で父の風格をそなえたものである。

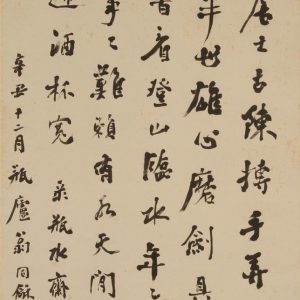

№49《行書李白早発白帝城詩軸》

李白(701~762)の詩を行草書で3行に渡って書いた作品。墨をたっぷり含んだ線と、書き進めるにつれて墨量が減り生じるカスレとの対比が見どころ。潤渇の差が激しい荒々しい線が基調となっているが、2行目「声啼」のように、所々に筆先だけで勢いよく細く引かれた線があり、紙面に変化を与えている。右肩あがりの字形は、父である呉昌碩(1844~1927)の行草書風を引き継ぐものであろう。

№50《篆書臨石鼓文四屏》

中国に現存する最古の石刻文である《石鼓文》を臨書した作品。墨をたっぷり含んだ厚みのある線質と、末端にカスレが出る筆法は父である呉昌碩(1844~1927)の書法を踏襲するものである。4幅に渡って一貫して安定感のある字形と線質が用いられており、父から学んだ篆書法を使いこなしていることが窺える。

17.参考展示

№51《石鼓文》

中国陝西省・宝鶏県で初唐に10個発見された太鼓形の石に刻された文字。中国に現存する最古の石刻文。もと700字以上あったといわれるが、現存するものは272字にとどまる。字体は小篆よりやや繁雑で《説文解字》にのせる籀文に近いものとされる。戦国時代の秦でつくられたとする説が有力である。呉昌碩(1844~1927)をはじめ、清末から中華民国初期の書家たちが多く臨書した作品でもある。

№59《「老復丁」印》

呉昌碩が書法を学んだ師である楊峴(1819~1896)の《隷書六言対聯》に押されている白文印。清時代後期の作例である。

№60《「仁和高邕邕之」印》

高邕(1850~1921)の《枯木竹石図》に押されている白文印。光緒11年(1885)、呉昌碩42歳の刻である。

№61《「千石公侯壽貴」印》

清時代後期に活躍した画家・金𢒞(金心蘭、1841~1909?)の《墨梅図》に押されている白文印。刻された正確な時期は不明である。

№62《「西津老寉(鶴)」印》

顧麟士(1865~1930)の《行書八言対聯》に押されている朱文印。刻された時期は不明だが、印が使用されている顧麟士の書は中華民国2年(1913)の作であるため、少なくともそれ以前に制作されたものである。

【関連出版物】

『呉昌碩とその周辺展~第2回特別企画展展示品図録~』

平成8年(1996)に開催した特別企画展「呉昌碩とその周辺展」の図録です。本展の作品62点中、46点を掲載しています。

https://kampokan.com/kp_book/%e5%91%89%e6%98%8c%e7%a2%a9%e3%81%a8%e3%81%9d%e3%81%ae%e5%91%a8%e8%be%ba%e5%b1%95%ef%bd%9e%e7%ac%ac2%e5%9b%9e%e7%89%b9%e5%88%a5%e4%bc%81%e7%94%bb%e5%b1%95%e5%b1%95%e7%a4%ba%e5%93%81%e5%9b%b3%e9%8c%b2/

『呉昌碩 臨石鼓文』

本展で公開している作品№8《篆書臨石鼓文四屏》を掲載しています。臨書学習の手本としてお使いください。

https://kampokan.com/kp_book/%e5%91%89%e6%98%8c%e7%a2%a9%e3%80%80%e8%87%a8%e7%9f%b3%e9%bc%93%e6%96%87/

【同時開催】