頼鴨崖(1825~1859)は、頼山陽(1780~1832)の三男で、江戸、大坂に遊学し、京都に戻って家塾を継いだ。幕末の将軍継嗣問題では、一橋慶喜(1837~1913)を推し、安政の大獄で捕えられ処刑された。

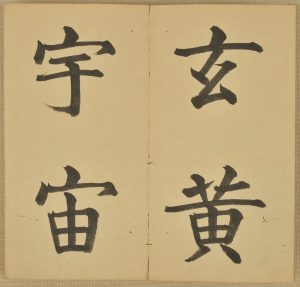

この書は、鴨崖の29歳時の作品で、兄・支峰の識語によると、字を習うための初学のテキストとして書かれたといい、1折ごとに大字の楷書で2文字ずつ書いている。

頼鴨崖(1825~1859)は、頼山陽(1780~1832)の三男で、江戸、大坂に遊学し、京都に戻って家塾を継いだ。幕末の将軍継嗣問題では、一橋慶喜(1837~1913)を推し、安政の大獄で捕えられ処刑された。

この書は、鴨崖の29歳時の作品で、兄・支峰の識語によると、字を習うための初学のテキストとして書かれたといい、1折ごとに大字の楷書で2文字ずつ書いている。

| 作品名 | 楷書千字文 |

| ふりがな | かいしょせんじもん |

| 作者 | 頼鴨崖 |

| 国名 | 日本 |

| 制作年 | 江戸時代後期 嘉永6年(1853) |

| 寸法 | 28.9×15.2cm |

| 目録番号 | 日-書-147 |

頼鴨崖(1825~1859)は、頼山陽(1780~1832)の三男で、江戸、大坂に遊学し、京都に戻って家塾を継いだ。幕末の将軍継嗣問題では、一橋慶喜(1837~1913)を推し、安政の大獄で捕えられ処刑された。

この書は、鴨崖の29歳時の作品で、兄・支峰の識語によると、字を習うための初学のテキストとして書かれたといい、1折ごとに大字の楷書で2文字ずつ書いている。