名前の「永楽」とは版元(はんもと)である尾張・永楽屋(えいらくや)のことで、庭訓往来が版元ごとに多くの種類が出版され、各書肆(書店)がそれぞれに創意工夫を凝らしていたことを物語ります。

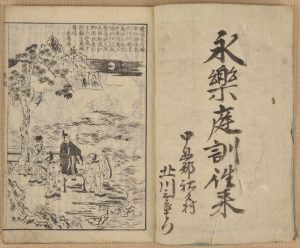

この作品は、いわゆる「絵抄(えしょう)系」に属するもので、多くの挿絵を載せるほか、口絵部分には「文房四宝」の由来が書かれています。

裏表紙には、「愛知県尾張国中島郡祐久村 北川三良右エ門 持主也」とあり、元の所蔵者の名前が明記されています。祐久村は、尾張名古屋藩にあった村で、明治22年(1889)10月に合併により消滅しています。

| 作品名 | 永楽庭訓往来 |

| ふりがな | えいらくていきんおうらい |

| 作者 | 不詳 |

| 国名 | 日本 |

| 制作年 | 江戸時代後期 |

| 寸法 | 26.0×18.0cm |

| 目録番号 | 寺往‐089 |

名前の「永楽」とは版元(はんもと)である尾張・永楽屋(えいらくや)のことで、庭訓往来が版元ごとに多くの種類が出版され、各書肆(書店)がそれぞれに創意工夫を凝らしていたことを物語ります。

この作品は、いわゆる「絵抄(えしょう)系」に属するもので、多くの挿絵を載せるほか、口絵部分には「文房四宝」の由来が書かれています。

裏表紙には、「愛知県尾張国中島郡祐久村 北川三良右エ門 持主也」とあり、元の所蔵者の名前が明記されています。祐久村は、尾張名古屋藩にあった村で、明治22年(1889)10月に合併により消滅しています。