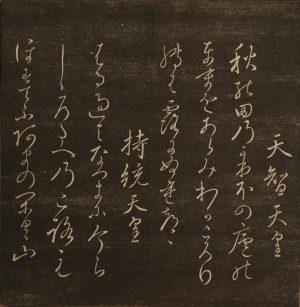

幕末の三筆のひとり、巻菱湖(1777~1843)が書いた百人一首で、江戸時代以降に流行した、折帖・石摺本の装丁である。

菱湖の書は、手習いに適した書風として、その門人は一時、三千人に膨れ上がったという伝説がある。また、菱湖筆の書物も多く出版されている。

この作品は、64歳の最晩年に書かれたもので、円熟味を帯びた、どっしりとしつつも流れるような書風である。

幕末の三筆のひとり、巻菱湖(1777~1843)が書いた百人一首で、江戸時代以降に流行した、折帖・石摺本の装丁である。

菱湖の書は、手習いに適した書風として、その門人は一時、三千人に膨れ上がったという伝説がある。また、菱湖筆の書物も多く出版されている。

この作品は、64歳の最晩年に書かれたもので、円熟味を帯びた、どっしりとしつつも流れるような書風である。

| 作品名 | 百人一首 |

| ふりがな | ひゃくにんいっしゅ |

| 作者 | 巻菱湖 |

| 国名 | 日本 |

| 制作年 | 江戸時代後期 天保11年(1841) |

| 寸法 | 26.0×13.0cm |

| 目録番号 | WHI-0013 |

幕末の三筆のひとり、巻菱湖(1777~1843)が書いた百人一首で、江戸時代以降に流行した、折帖・石摺本の装丁である。

菱湖の書は、手習いに適した書風として、その門人は一時、三千人に膨れ上がったという伝説がある。また、菱湖筆の書物も多く出版されている。

この作品は、64歳の最晩年に書かれたもので、円熟味を帯びた、どっしりとしつつも流れるような書風である。