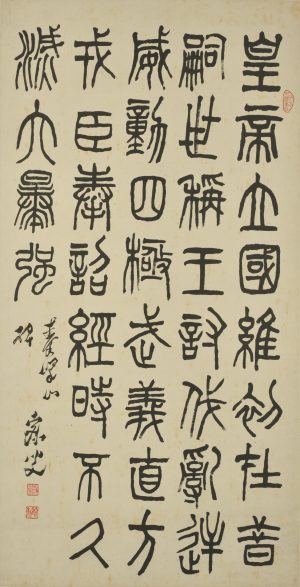

清時代後期の官僚であり能書家としても知られる沈曽植(1850~1922)が、始皇28年(前219)に刻された「嶧山刻石」を臨書した作品です。字形は均整をとりながらも少し傾き、震えるような肥痩のある線によって書かれています。それはまるで、長い年月によって風化した石碑に刻されている文字のようでもあります。

▼SNSでも作品を紹介しています

この投稿をInstagramで見る

清時代後期の官僚であり能書家としても知られる沈曽植(1850~1922)が、始皇28年(前219)に刻された「嶧山刻石」を臨書した作品です。字形は均整をとりながらも少し傾き、震えるような肥痩のある線によって書かれています。それはまるで、長い年月によって風化した石碑に刻されている文字のようでもあります。

▼SNSでも作品を紹介しています

この投稿をInstagramで見る

| 作品名 | 篆書臨嶧山刻石軸 |

| ふりがな | てんしょりんえきざんこくせきじく |

| 作者 | 沈曽植 |

| 国名 | 中国 |

| 制作年 | 清末~民国 |

| 寸法 | 130.0×67.0cm |

| 目録番号 | 4A-1060 |

清時代後期の官僚であり能書家としても知られる沈曽植(1850~1922)が、始皇28年(前219)に刻された「嶧山刻石」を臨書した作品です。字形は均整をとりながらも少し傾き、震えるような肥痩のある線によって書かれています。それはまるで、長い年月によって風化した石碑に刻されている文字のようでもあります。

▼SNSでも作品を紹介しています

この投稿をInstagramで見る