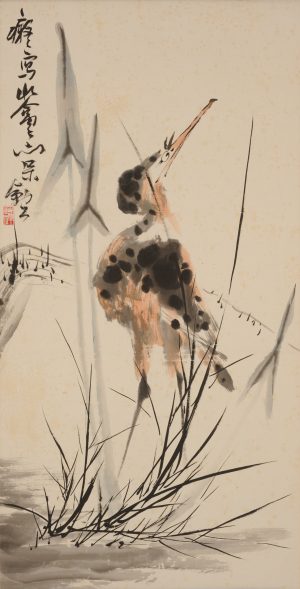

李苦禅(1899~1983)は名を英、字を勵公といい、号の苦禅で通る。働きながら北京の美術学校で西洋画を学び、また斉白石に国画を学ぶ。卒業後は教員となり、徐悲鴻に迎えられて芸術学校の教授となる。八大山人や呉昌碩などの先人に遡って独自の画法を追求したが、解放後、文化大革命で批判を受け、画業を禁止された。本作は、水鳥を勢いよく描くが、その表情には八大山人を髣髴とさせるものがある。

李苦禅(1899~1983)は名を英、字を勵公といい、号の苦禅で通る。働きながら北京の美術学校で西洋画を学び、また斉白石に国画を学ぶ。卒業後は教員となり、徐悲鴻に迎えられて芸術学校の教授となる。八大山人や呉昌碩などの先人に遡って独自の画法を追求したが、解放後、文化大革命で批判を受け、画業を禁止された。本作は、水鳥を勢いよく描くが、その表情には八大山人を髣髴とさせるものがある。

| 作品名 | 花鳥図 |

| ふりがな | かちょうず |

| 作者 | 李苦禅 |

| 国名 | 中国 |

| 制作年 | 中華民国 |

| 寸法 | 89.1×45.4cm |

| 目録番号 | 4b-0207 |

| 釈文 | 癡写山禽〓呆 勵公 |

李苦禅(1899~1983)は名を英、字を勵公といい、号の苦禅で通る。働きながら北京の美術学校で西洋画を学び、また斉白石に国画を学ぶ。卒業後は教員となり、徐悲鴻に迎えられて芸術学校の教授となる。八大山人や呉昌碩などの先人に遡って独自の画法を追求したが、解放後、文化大革命で批判を受け、画業を禁止された。本作は、水鳥を勢いよく描くが、その表情には八大山人を髣髴とさせるものがある。