5名様以上の事前申し込みが必要です。

漢時代の屋根瓦(瓦当)には、さまざまな文字や文様が付けられていました。

このレプリカを使って拓本を採ってみましょう。参加費・所要時間

- 用紙:27cm×35cm 3枚|参加費:800円|所用時間:約1時間

※所要時間は目安です。

「瓦当」(がとう)とは?

瓦当とは、建物の屋根瓦のうち、一番軒先につけられた丸瓦・または半円型の瓦のことで、その表面には様々な意味を込めた文字や文様が飾りつけられています。

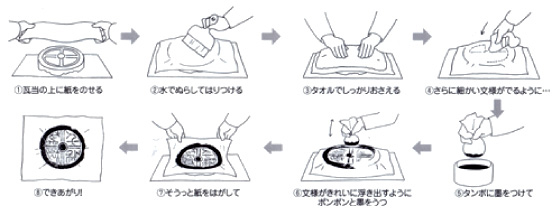

拓本の取り方

- 瓦当の上に紙をのせる

- 水でぬらしてはりつける

- タオルでしっかりおさえる

- さらに細かい文様がでるように…

- タンポに墨をつけて

- 文様がきれいに浮き出すようにポンポンと墨をうつ

- そうっと紙をはがして

- できあがり!

3名様以上で実施します。

書道史上著名な石碑を復元した、観峰館の石碑の拓本を採ります。石碑は八基あります。

- 曹全碑(そうぜんぴ)

- 集王聖教序(しゅうおうしょうぎょうじょ)

- 真草千字文(しんそうせんじもん)

- 九成宮醴泉銘(きゅうせいきゅうれいせんめい)

- 皇甫誕碑(こうほたんぴ)

- 玄秘塔碑(げんぴとうひ)

- 孔子廟堂碑(こうしびょうどうひ)

- 顔氏家廟碑(がんしかびょうひ)

参加費・所要時間

- 用紙:35cm×70cm以内 1枚|参加費: 800円|所用時間:約1時間

- 用紙:70cm×70cm以内 1枚|参加費:1,500円|所用時間:約1.5時間

- 用紙:70cm×70cm以上 1枚|参加費:3,000円|所用時間:3時間以上

※所要時間は目安です。

「拓本」(たくほん)とは?

拓本とは、石碑などに刻まれた文字を原寸のまま紙に転写したもので、印刷技術がなかった時代の印刷術の祖先といえるものです。

拓本の技法が中国でいつから行われたか分かっていませんが、隋(589~618)の「経籍志」(けいせきし)という図書の目録に秦始皇帝の刻石などが拓本の形で所蔵されていた記載があることから、5世紀ごろにはこの技術は完成していたと考えられています。

5名様以上の事前申し込みが必要です。

漢時代の屋根瓦(瓦当)には、さまざまな文字や文様が付けられていました。

このレプリカを使って拓本を採ってみましょう。参加費・所要時間

5名様以上の事前申し込みが必要です。

漢時代の屋根瓦(瓦当)には、さまざまな文字や文様が付けられていました。

このレプリカを使って拓本を採ってみましょう。参加費・所要時間

朱雀

朱雀 大冨

大冨 長生未央

長生未央

3名様以上で実施します。

書道史上著名な石碑を復元した、観峰館の石碑の拓本を採ります。石碑は八基あります。

3名様以上で実施します。

書道史上著名な石碑を復元した、観峰館の石碑の拓本を採ります。石碑は八基あります。