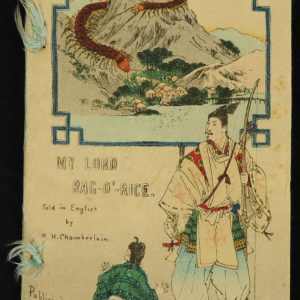

昔々、俵 藤太という勇敢な武士がいた。ある日、冒険を求めて美しい湖から流れ出る長い橋に来ると、20フィート(約6m)もある大蛇が横たわっていた。しかし彼は勇敢にもそれを踏み越えて進んでいく。すると大蛇は小人になってひざま […]

昔々、俵 藤太という勇敢な武士がいた。ある日、冒険を求めて美しい湖から流れ出る長い橋に来ると、20フィート(約6m)もある大蛇が横たわっていた。しかし彼は勇敢にもそれを踏み越えて進んでいく。すると大蛇は小人になってひざま […]

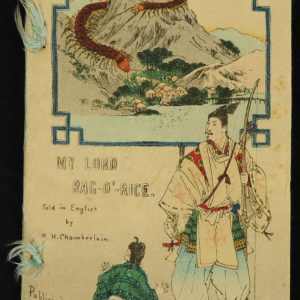

「日本昔噺」シリーズの記念すべき第一号です。お婆さんが川から流れてきた桃を家に持ち帰り、桃を切ろうとしたところ、桃から男の子が誕生しました。おじいさんとお婆さんは、その子を桃太郎と名付け大事に育てます。成長した桃太郎は、 […]

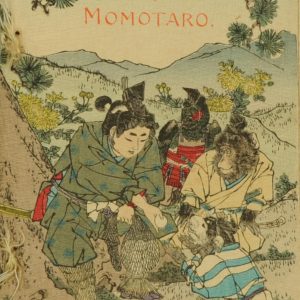

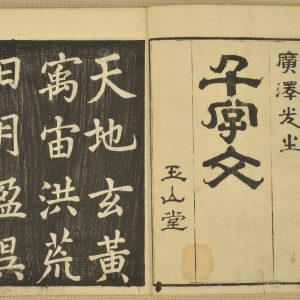

市河米庵(1779~1858)が篆書で書いた千字文。残念ながら、書いた年は不明である。冒頭に「米庵」印(3.8×1.9)が押されている。様ざまな書体を学んだ米庵の博学ぶりが伝わる作品。見返し部分には、蘭が描かれており、「 […]

細井広沢(1658~1735)筆による千字文は、2種の版本が出版されている。先に出版されたのは、草書千字文であり、その後、楷書千字文が出版された。共に、赤城山人の跋があり、平林静斎(1696~1753)がその書を書いてい […]

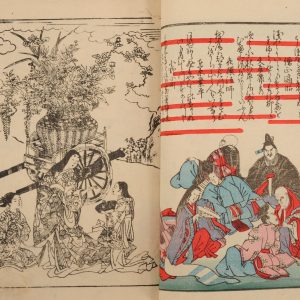

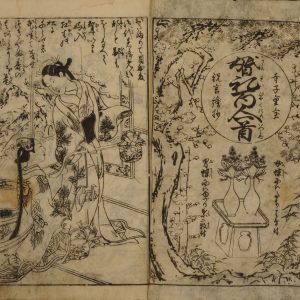

江戸後期の人気読本作家である池田東籬(1788~1857)が著したもの。挿絵は、新見大年・喜多川祭魚による。表紙に「女訓躾方」「女今川入」とあることから、女性のための教訓書を兼ねていた。 この作品の冒頭の色刷の頁には、 […]

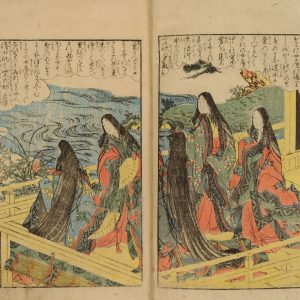

この作品は、書名に「女今川状 百人一首 女手習状 女教小倉色紙」とあり、目録として、多くの付録を載せたものである。 冒頭の挿絵は、「倭国賢女」として、清少納言、紫式部、赤染衛門、伊勢大輔、和泉式部の五名の女性が描かれて […]

この作品は、冒頭に女中の挿絵があり、その後、「女中名づけ」「百人一首」と続いていく。頭書には、「女消息往来」など、女性向けのテキストが多く載せられている。絵師は不明だが、冒頭の屏風に「乙丸画」とあることがヒントになろう […]

この作品は、内題に「寺子重宝 婚礼百人一首 祝言絵抄」とあるように、女性向けの読本・手習い本である。冒頭は、婚礼の作法ではじまり、当時、女性が身に付けるべきと考えられていた教養の数々が載せられている。 百人一首の部分に […]

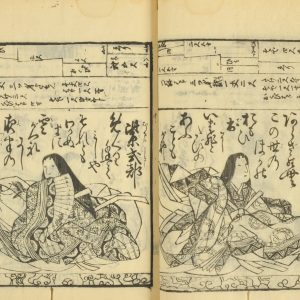

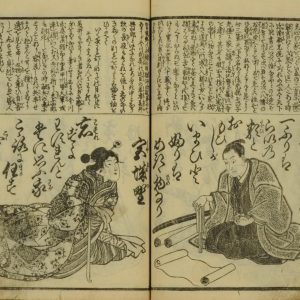

水谷緑亭(1785~1858)の序文によると、古今の贈答の和歌と肖像を集めた読本である。 「畸人百人一首」と同じ著者、同じ挿絵師による異本の百人一首。 和歌の贈答は、見開きの両名の人物によってなされている。画像は、蜷川 […]

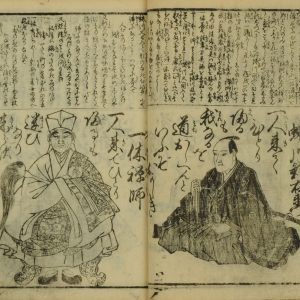

奇人たる人物百人の肖像と和歌を載せている。その挿絵は、歌川国芳(一勇斎、1798~1861)や歌川貞秀(玉蘭斎、1807~1879?)など、当時活躍中の浮世絵師たちが手掛けた。 画像(右)は、「寛永の三筆」として知られ […]